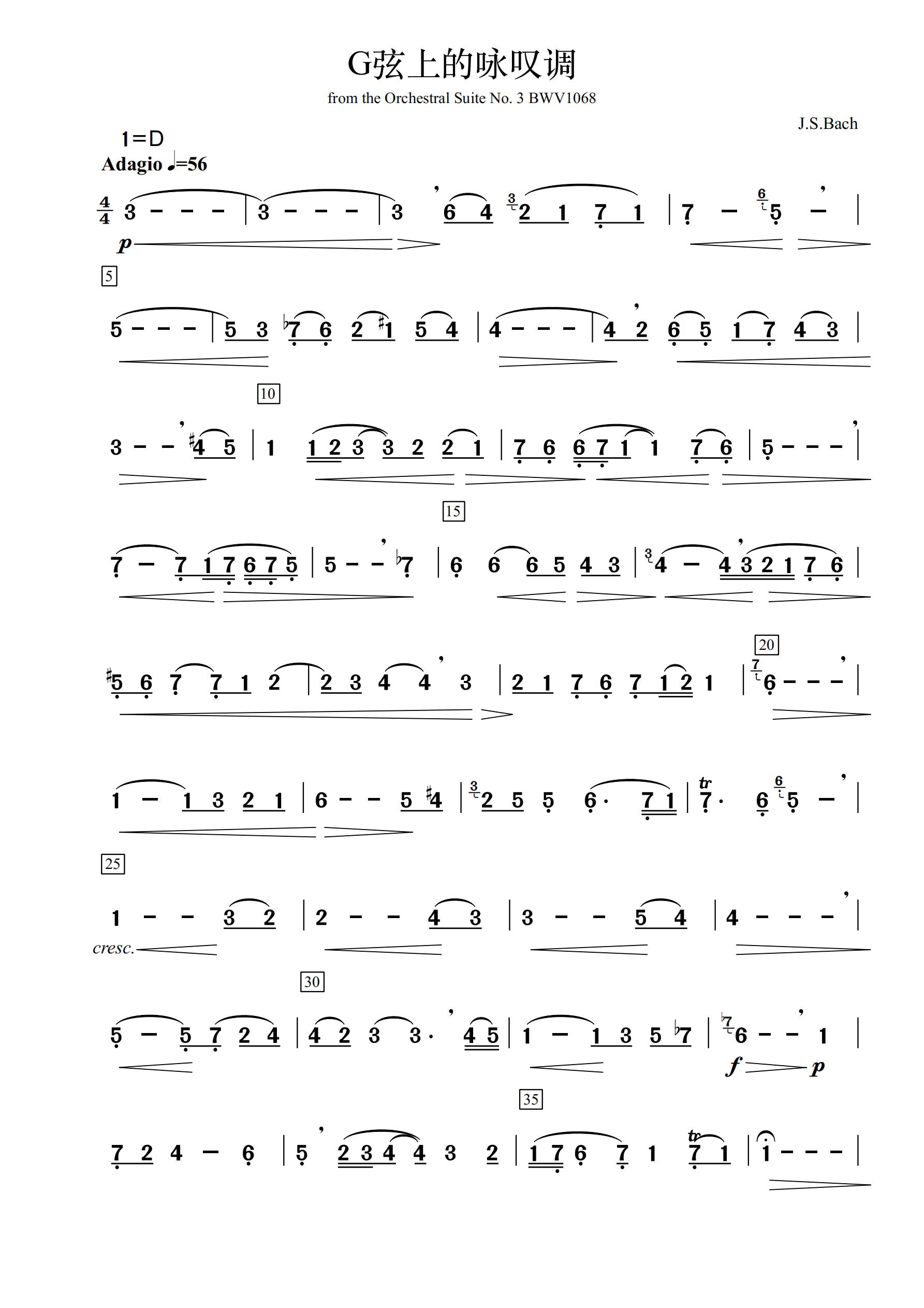

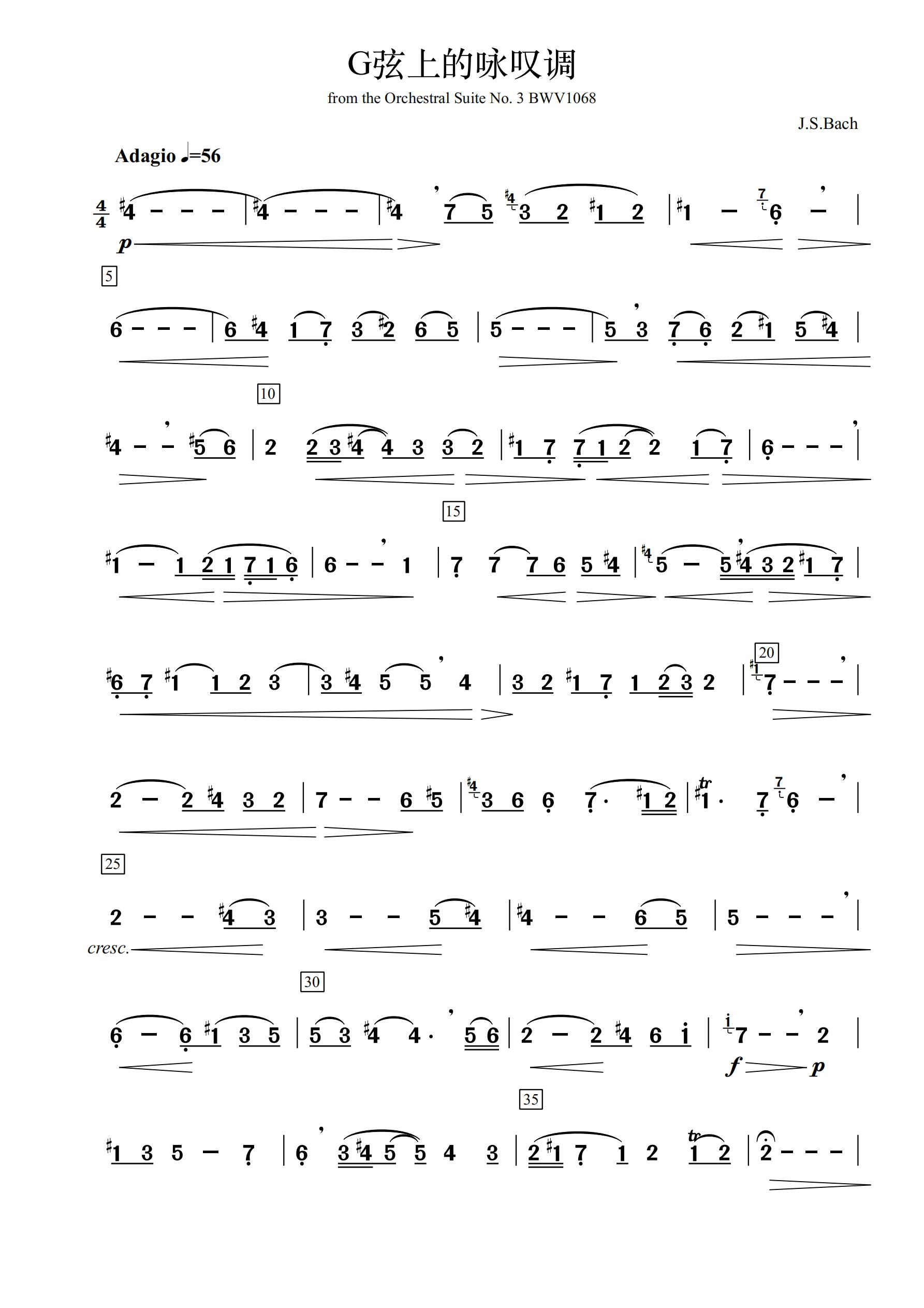

《G弦上的咏叹调》(Aria Sul G)源于巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)《第三号管弦乐组曲》(BWV 1068)的第二乐章。巴赫是巴洛克时期的德国作曲家,被誉为 “西方音乐之父” 。他的作品结构严密,内涵深刻,对后世音乐发展影响巨大。

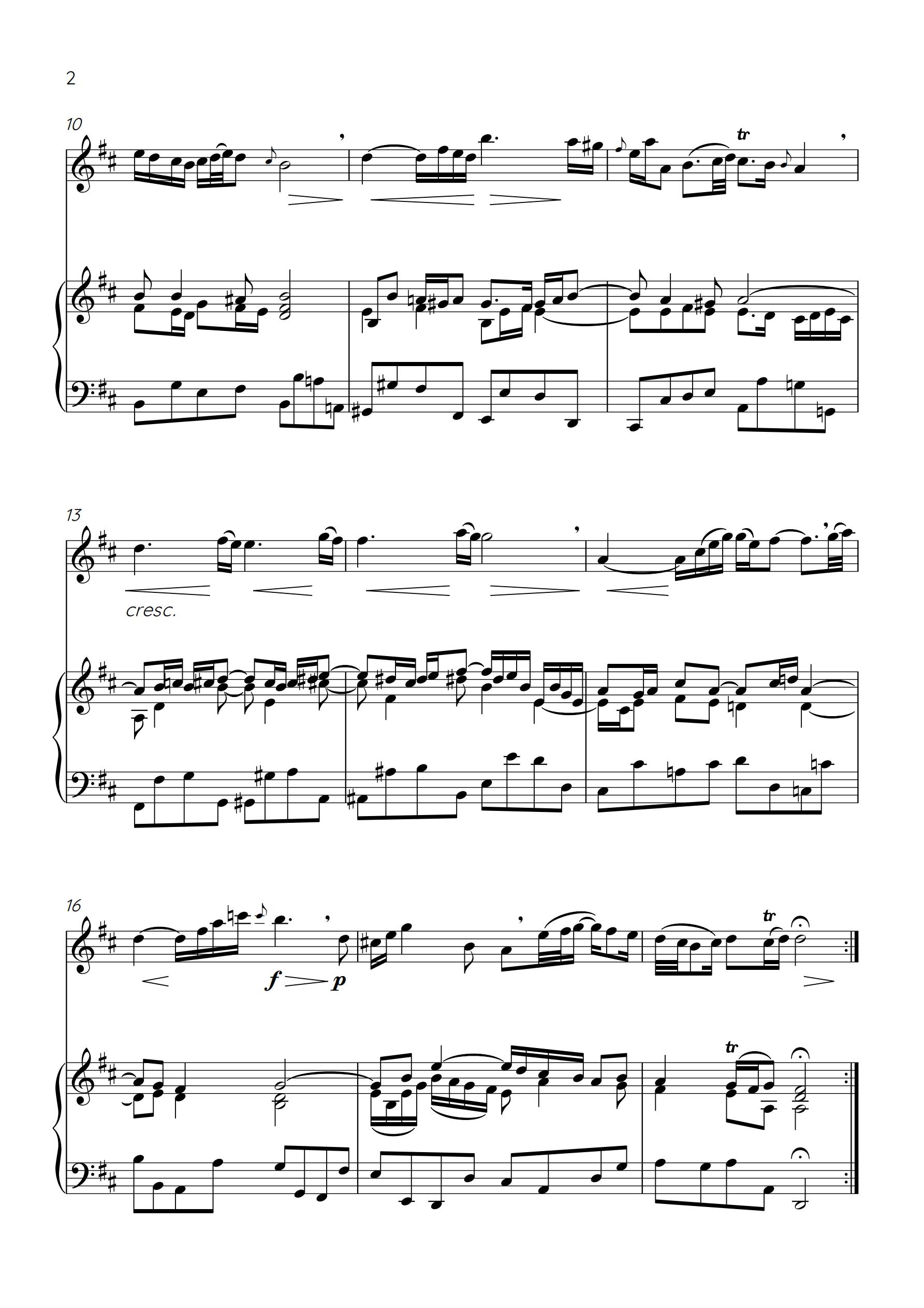

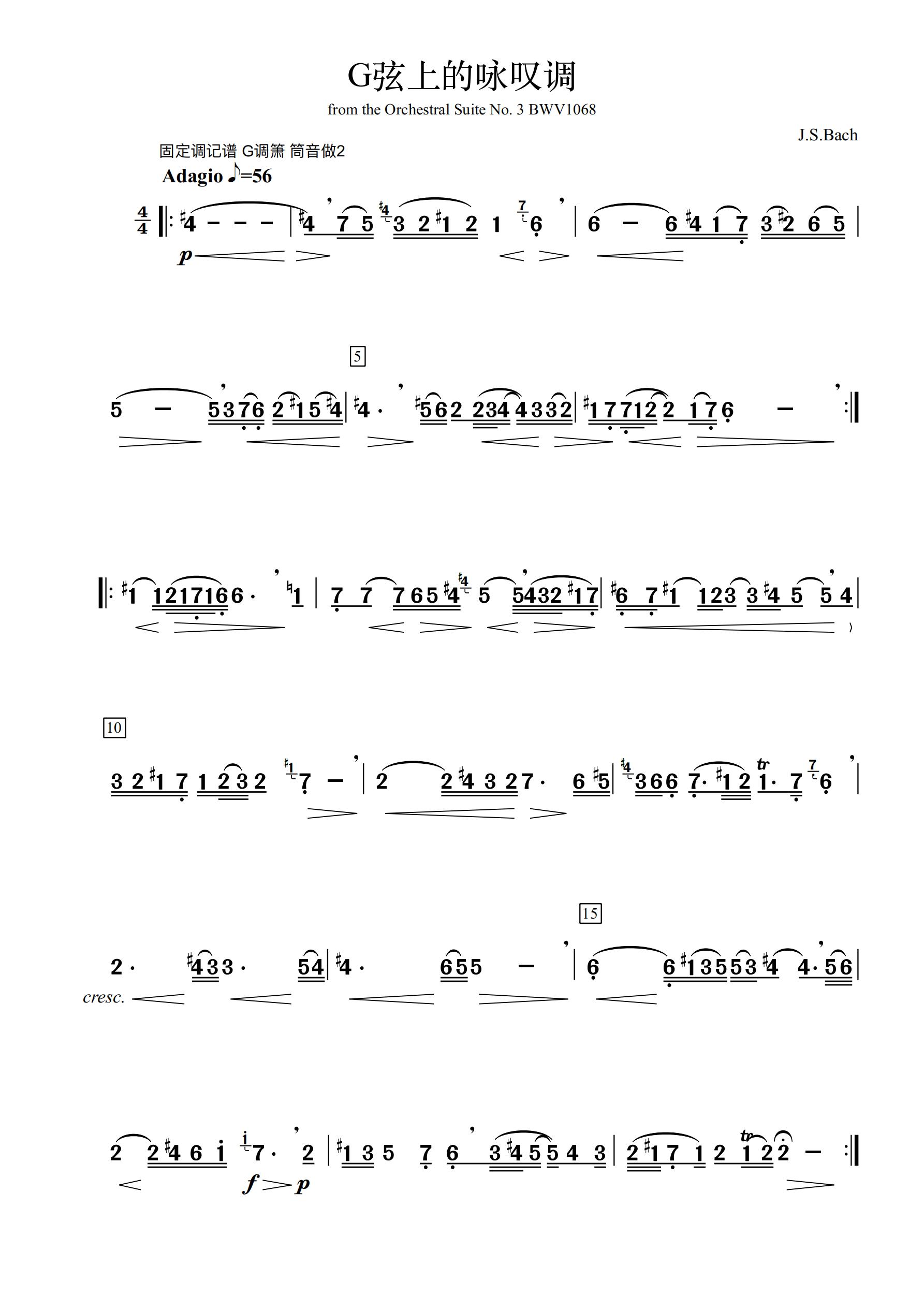

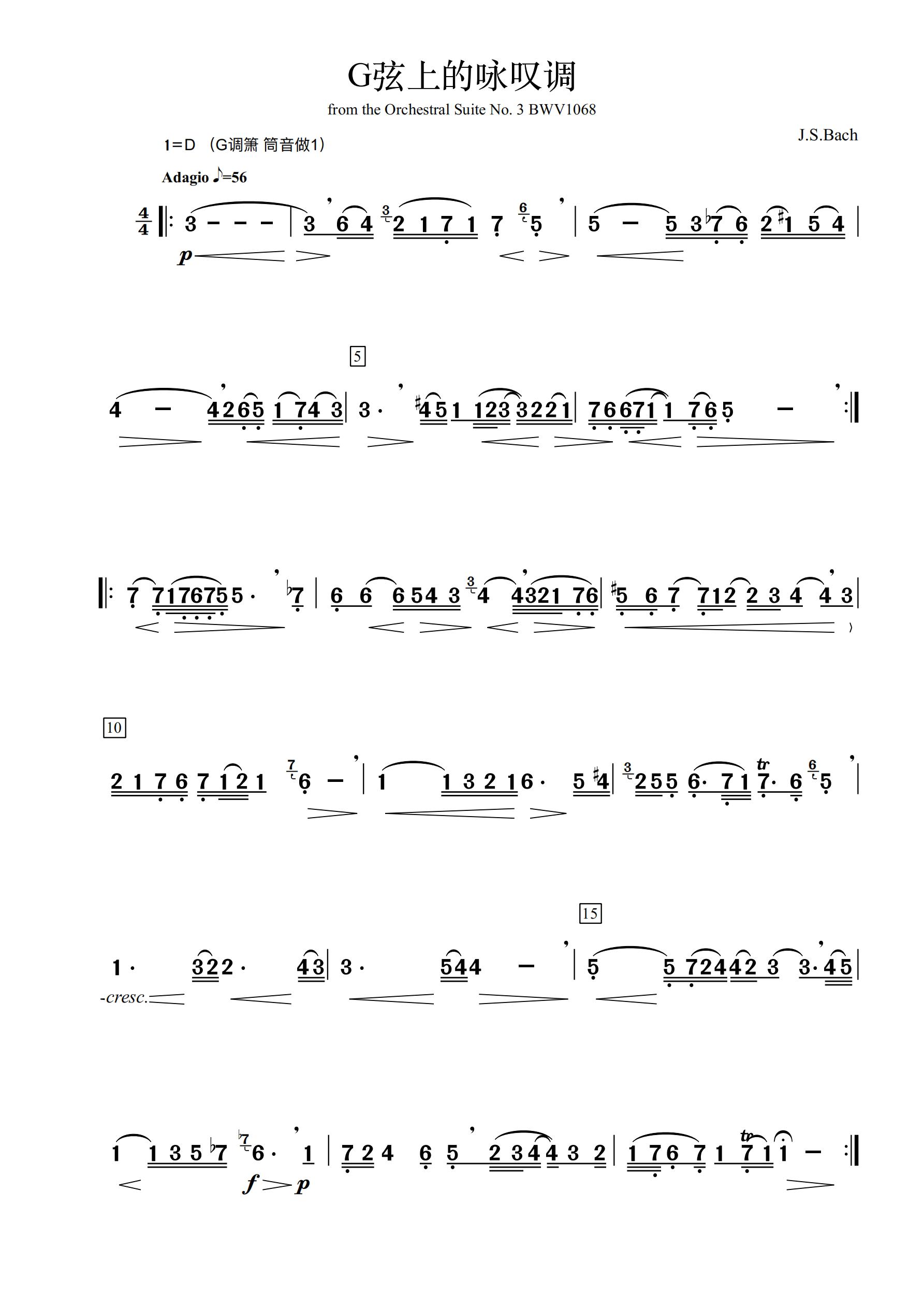

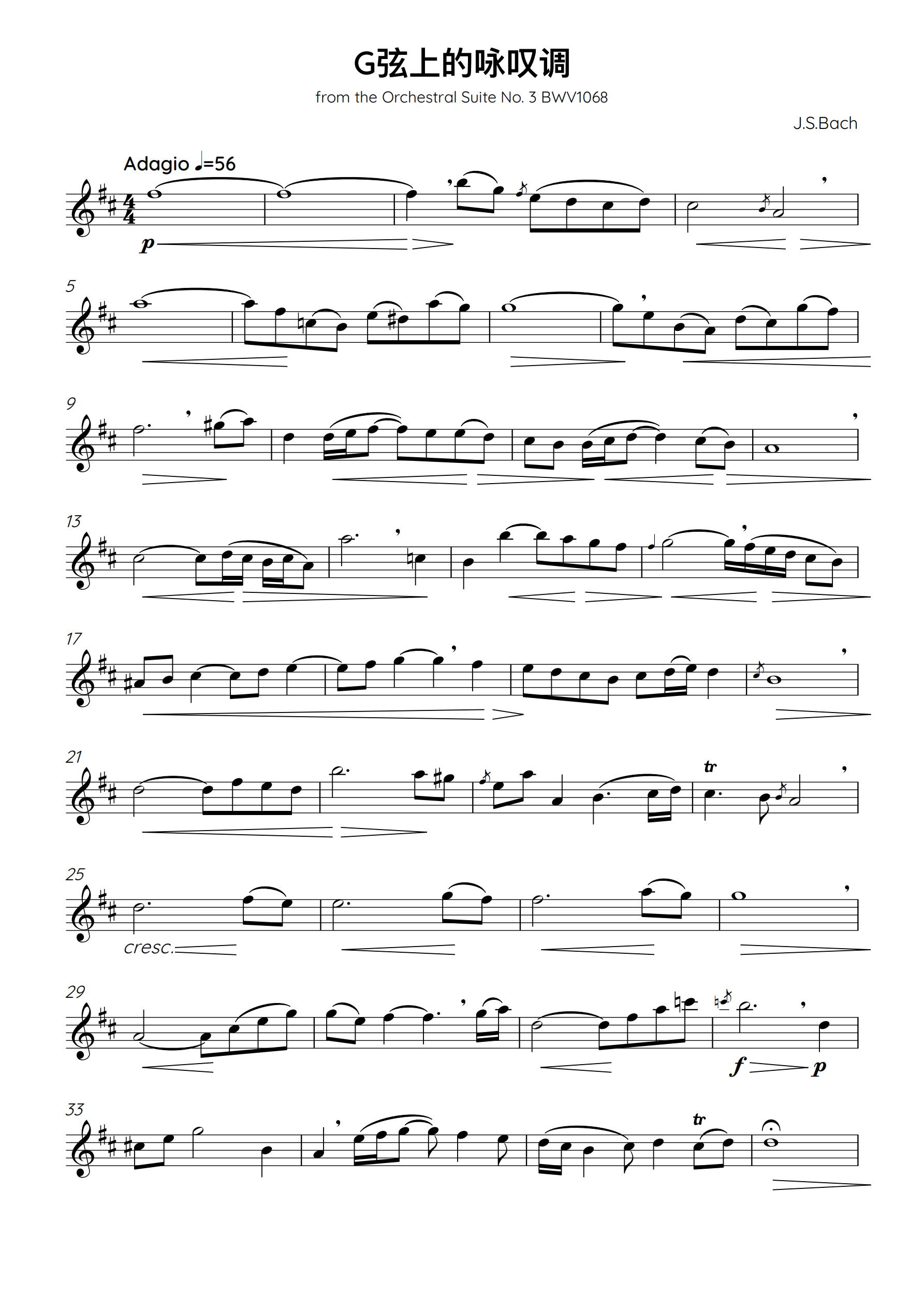

这首乐曲原为管弦乐作品,创作于1727年至1736年之间。19世纪,德国小提琴家奥古斯特·威廉密(August Wilhelmj) 将其改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲。为了使小提琴能在其最粗的一根弦——G弦上演奏全部旋律,他将原D大调改为C大调,并命名为《G弦上的咏叹调》。改编后的曲子速度甚慢,极富表情,旋律庄重悠长,纯净而富有诗意,后半段情绪有所发展,最后在宁静祈祷般的氛围中结束。

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 作品名称 | G弦上的咏叹调(Aria Sul G / G弦之歌) |

| 原作者 | 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach) |

| 原作出处 | 《第三号管弦乐组曲》(BWV 1068)第二乐章 |

| 创作年代 | 约1727-1736年间 |

| 改编者 | 奥古斯特·威廉密(August Wilhelmj, 1845—1908) |

| 改编时间 | 1871年 |

| 改编形式 | 钢琴伴奏的小提琴独奏曲 |

| 原调 | D大调 |

| 改编调 | C大调(为适应小提琴G弦演奏) |

| 音乐风格 | 巴洛克音乐,旋律庄重悠长、纯净诗意、深沉宁静 |

| 著名评价 | 歌德曾形容其开头“华丽庄严,使人想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下” |

用箫演奏这首曲子,重点在于气息的稳定控制、音色的柔和圆润以及乐句的连贯歌唱。