一、江口侗学会悉知一枚奖牌的百年坎坷

与郑馆长相识,是在2024年10月25日贵州铜仁的侗学会上。湖南省侗学会副秘书长姚文将贵州省玉屏县箫笛收藏博物馆的郑金城馆长引荐给我,他对我讲述了郑家老辈人对平箫玉箫获得金牌的历史故事。”话匣子一下便打开,郑馆长听说我喜好文学,经常写些具有地方民族特色的稿件,于是便向我娓娓道来:“你知道吗?咱玉屏箫笛,曾在1915年获巴拿马万国博览会金奖!可这枚奖牌,丢了整整一百年。”我回应说:“听说过平箫玉笛获过大奖,但不知道奖牌曾丢失过!”

郑馆长语气里满是感慨接着说:“当年获奖的是我祖辈郑步青和郑丹清,是他们两位共同制作的箫笛,获奖的消息传回玉屏,全县人都觉得脸上有光。可第二年奖牌送到县衙时,时任县令的冯秉乾非要留下‘共享荣耀’,还说给制作者40块大洋作补偿。我祖辈是个认死理的人,说‘是郑家的手艺获奖,荣誉该归郑家’,非得将奖牌讨要回来。没成想,没过几天就被安了个‘聚众滋事’的名头,将他关了40来天,出来后,奖牌早被县衙收了去。”

后来时局动荡,县衙几经更迭,奖牌像断了线的风筝,彻底没了音讯。“没有实物,再辉煌的历史也像雾里看花。”郑馆长说,作为郑氏第二十代后人,他打小就听爷爷念叨这枚奖牌,很惋惜地不知了去向。“我总想着,不能让祖宗的荣耀变成传说。”于是,决心寻找。我是从2016年开始踏上寻找平箫获巴拿马奖金牌的,郑馆长到处寻找,跑遍了长沙、上海、北京的古玩市场,在档案馆里翻查民国县志,甚至托海外的朋友留意拍卖市场。六年时间,火车票攒了一沓,有时为了一个模糊的线索,就得在一个陌生的城市蹲守半个月。

2001年冬天,上海一个古玩商给郑馆长打来电话:“收到枚旧奖牌,与你寻找的奖牌雷同,快过来看看?”郑馆长连夜坐火车赶去,看到奖牌上“巴拿马万国博览会”的字样,以及奖牌获得的路径与奖牌丢失的路径及其相似,正吻合郑馆长丢失奖牌的去向,他眼眶当场就红了——那正是他寻找了两千多个日日夜夜的“传家宝”。奖牌正面展现了巴拿马万国博览会的中心建筑——宝石大厦,四周是博览会的全称字样,“medal of award”(奖牌)字样刻在建筑物下面的一个旋涡装饰方块里,左右两边是优雅的棕榈树枝叶。奖牌背面是一对青年男女的健康形体,他们在初升太阳的光芒下透过薄薄的云雾走到一起,左右两侧的海洋中间有一小条陆地,象征着巴拿马运河的通航促进了大西洋和太平洋地区的团结和繁荣,底下有拉丁文“divine disivncta ivnx it hom”,意为“海峡两岸之间的神圣联盟”那时中美关系正常化。

“你看这磨损的边缘,”郑馆长摩挲着奖牌,“每一道痕,都是文化不该被遗忘的证明。”于是,我开始谱写了郑金城箫笛收藏博物馆的故事,把郑馆长找寻奖牌的曲折坎坷,历史沉淀,智慧的荣耀等都呈现在文字里;第一篇稿《走进金城箫笛收藏博物馆》是于2024年12月5日在南国文学杂志推送的,侧重介绍了那枚百年奖牌流失他乡,失而复得的艰辛历程;此稿推送后,竟引起了社会的强烈反响,玉屏县委、县政府的高度重视。当年底,县委书记杨启明亲自带队前往郑馆长的箫笛收藏博物馆,该馆成了县委、县政府领导春节走访慰问的五个地点之一,给郑馆长送去了慰问金,叮嘱金馆长要好好保护好这些宝贝,也增加了郑馆长建好箫笛收藏馆的决心与信心!郑馆长满是激动地打来电话告诉我这一好消息,他说:“县领导专门来博物馆看他的,这在以前,想都不敢想啊!”贵州省委书记徐麟、省长李炳军、省政协主席赵永清等省部级领导都相继到过金城箫笛收藏博物馆来参观和指导过工作。

二、刘揆一的箫:革命烽火里的“曲高人和寡”

郑馆长的收藏馆里,还有一对值得骄傲的对箫。那是清末革命家刘揆一的旧藏。刘揆一,(1878——1950)字霖生,湖南湘潭人,中国民主革命家,华兴会创始人之一,同盟会重要领导人,曾代理同盟会总理一职;他自费与黄兴一同东渡日本,在海外寻求革命力量支持;与孙中山、黄兴一起主持会务并协调内部矛盾;与毛泽东之间,有着一段特殊而深厚的情谊,毛泽东对刘揆一的学识和见解十分钦佩,经常有书信往来,毛泽东的舅舅去世,是刘揆一 帮主持丧事。

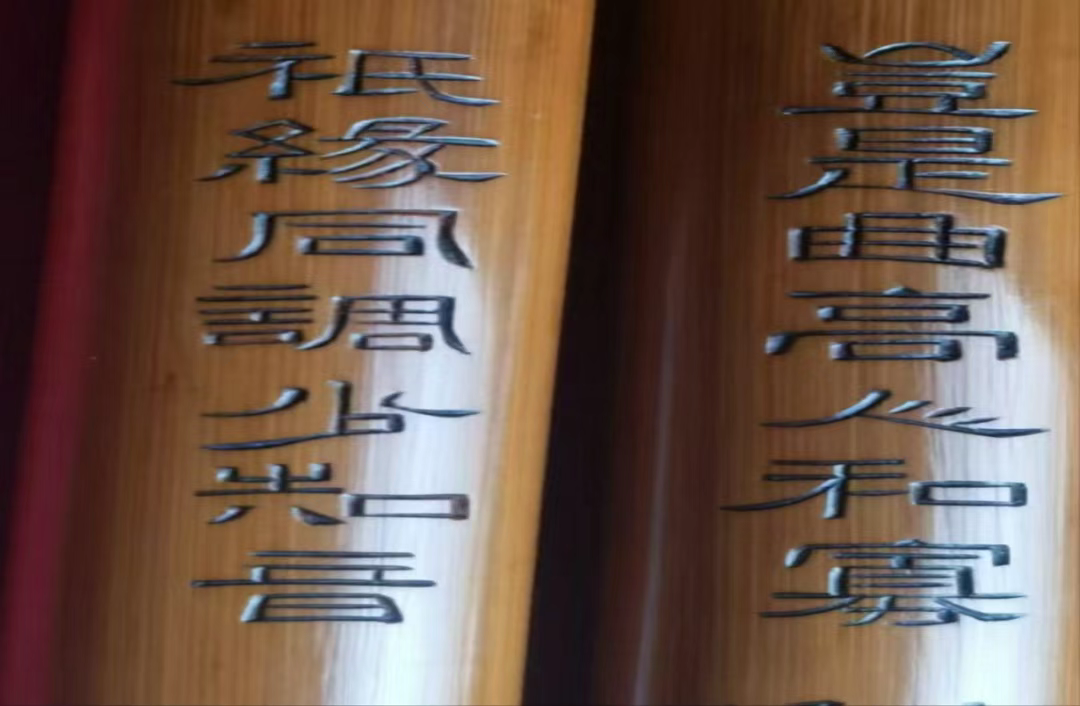

新中国成立后,毛泽东还邀请过他到北京共商国事,但刘揆一 终因身体欠佳而未能前往。刘揆一旧藏的对箫,是二次去湖南洪江时(民国三十年七月),即一九四一年七月,随后的十一月二十日前往贵州玉屏,在巴拿马金牌得主郑步青处定制了这付绝世孤品对箫。对箫竹身已泛出深沉的琥珀色,上面用繁体刻着“岂是曲高人和寡,只缘同调少知音”的诗,笔锋如刀,带着股乱世里的孤劲。这可不是普通的乐器,刘揆一与黄兴因革命理想相识,后参与组建华兴会并是骨干成员。这位奔走于海内外的志士,心里始终装着对玉屏箫笛的眷恋,在洪江从事革命活动期间,特意赴玉屏订制,匠人依他之意刻下这两行诗,字意能反映出那个时段的历史背景。

“那时候的中国,正处在风雨飘摇之中,‘曲高人和寡’是对同道难寻的感慨,‘同步少知音’里,藏着多少对‘同声相应’的期盼啊。

这副对箫是郑家祖辈的精心之作,在外留传了80余年后,被金城馆长获悉,于是花重金赎回,如今静静躺在金城箫笛博物馆的展柜里,玻璃旁的说明牌上写着:“它不仅是革命历史的见证,更证明了中国传统乐器的生命力。”

三、竹韵传情:从文字到箫笛的双向奔赴

那对笛箫的承诺,像一粒埋在时光里的种子。自2024年冬郑馆长应允时埋下,便在大半年的忙碌里静静酝酿。我总想着亲自去玉屏取回,却被琐事绊住了脚步,直到2025年7月26日,才终于有了动身的念头。

原本是专程拜访的日子,偏巧撞上新晃县侗学理事会的会议,散会时已过午后一点,赶赴玉屏的时间愈发仓促。情急之下,我拨通了住在玉屏的堂妹电话——她本就惦记着回家看看,知道我回去,更坚定了她回去的信心,便托她回家时顺路代取。

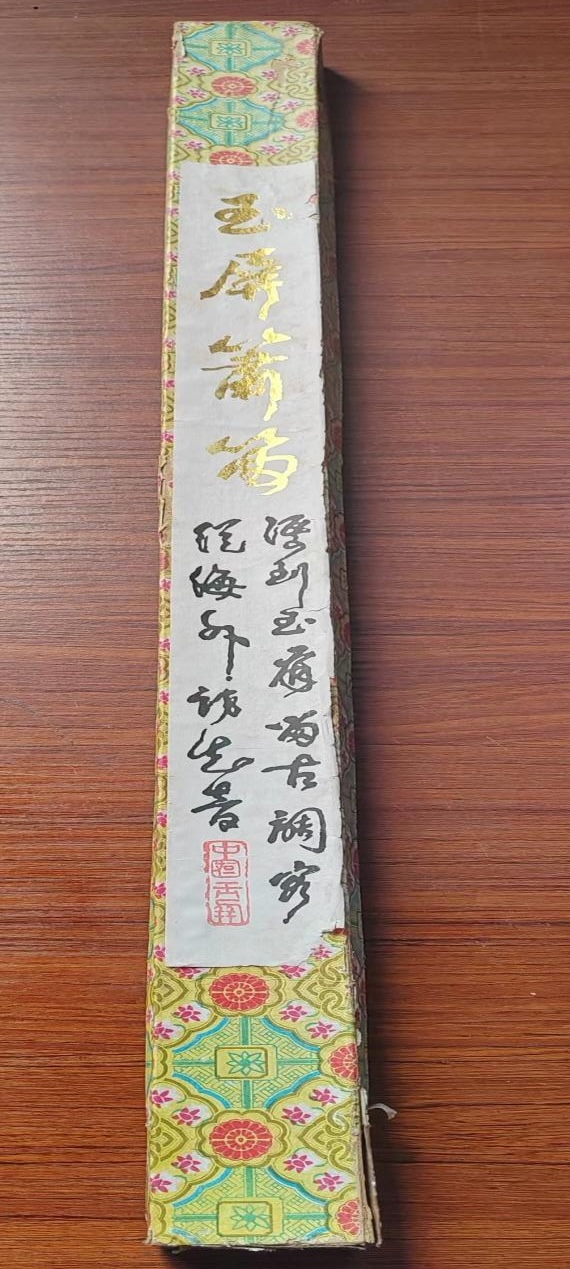

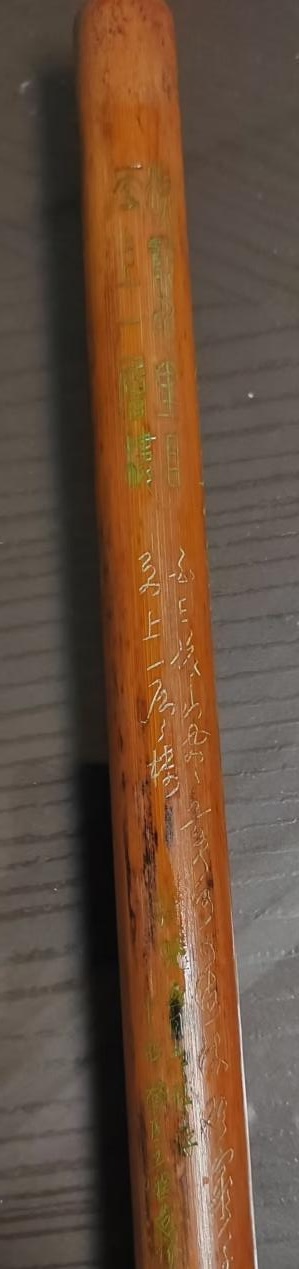

下午时分,堂妹把个精巧纸盒递到我手里。白底黑字印着“玉屏箫笛”,下头一行草书对联亮眼得很:“仙到玉屏留古调,客从海外访知音”。指尖刚碰上纸面,就像摸到了竹管的温润,心里先暖了三分。掀开盒盖,两支箫笛静静卧在里头,棉垫衬得它们愈发清雅。那支箫上,新刻的“诗情画意 张珑辉雅玩”几个字透着股文气,末尾“甲辰仲冬 金城赠”的落款,笔画里藏着几分郑重;另一支笛子更有看头,“剑胆琴心 张珑辉先生惠存”的新刻旁边,上端两行旧刻大字格外醒目——“欲穷千里目,更上一层楼”,十个繁字体力道十足,下头用行草续完了全诗,“白日依山尽,黄河入海流……”笔锋舒展,像有水汽在字里流动。指尖划过那些凹凸的刻痕,忽然就品出了滋味。这对箫笛哪只是两件乐器?分明藏着段因文字牵起的情谊,还裹着玉屏箫笛六百年的光阴响儿。堂妹转述郑馆长的话时,我心里咯噔一下——“‘欲穷千里目’是盼你多为民族文化走远些,‘诗情画意’是谢你懂这里面的门道”,原来每个字都揣着心意,竹纹里还沁着玉屏山间的清韵,像刚从晨雾里采撷来的。

30多年前的记忆忽然漫上来,带着点旧时光的温软——当年在部队,我从玉屏带了一对箫笛去。那笛子声儿真妙,调子弯弯绕绕的,裹着几分小巧灵动,像林间雀儿蹦跳着鸣唱,脆生生的格外讨喜;箫音却沉,浑厚里藏着内敛的沧桑,吹起来慢悠悠的,像有人在耳边低语,余韵能绕着心尖缠半天,摩挲得人心里熨帖。这两样要是吹得入了神,那滋味,能让人琢磨半晌。那会儿战友们见了,眼都亮了,抢着要学。屋里时常飘着不成调的笛音箫声,混着年轻人大声说笑,满是青春的热闹。大家你借我练两句,我拿它吹支曲,一来二去,不知怎的,那对箫笛竟没了踪影。这成了我心里一道坎儿——它们哪是普通的乐器?那是整个部队时光的念想,是我们这帮兄弟凑在一起的共鸣箱啊。

郑馆长听我絮叨完这些,没多说啥,只说要帮我找找当年的感觉。他在收藏馆里翻了又翻,特意挑了对同年代的箫笛,说要帮我把那段记忆、那段历史找回来。眼前这对,可不正像当年那对?竹身上的龙凤图案还带着老样子的拙朴,箫上端“诗情画意 张珑辉雅玩”的行书刻得沉稳,笛身上“欲穷千里目,更上一层楼”的繁体大字遒劲有力,下头用行草续完的全诗,笔锋舒展,在光线下泛着温润的柔光,好看得很。

如今它们被我摆在书桌旁,与刘揆一对箫的复刻拓片对着看,倒有几分相映成趣。指尖摩挲着那些凹凸的刻痕,忽然就懂了郑馆长的心意:他把玉屏箫笛六百年的坚守、文化的厚重,都借着竹管上的笔墨,轻轻递到了我手里。这哪是普通的收藏?分明是一场跨了山水的双向奔赴——文字让失散的故事有了回音,箫笛让淡淡的情谊有了重量。而那穿越六个世纪的悠扬,正借着这份缘分,被更多人听见。

原来啊,有些遗憾,真的会被时光温柔地弥补;有些相遇,本就是为了让传统的声音,在新的故事里继续回响。

张龙飞

笔名:张珑辉

电话号码:18007456199

2025.7.28

作者介绍:张珑辉,侗族,热爱写作。是怀化市作协委员、天津散文研究会会员、新晃县文联副秘书长、县作协副主席兼秘书长,同时也是湖南省报告文学学会会员、青年文学家作家理事会汉口分会理事,新晃侗学会副会长,已在《人民日报》《湖南日报》等报刊杂志发表拙作90余万字1100余篇,20多篇作品获奖。